みなさん、「丑三つ時」って聞いたことありますか?

そう、深夜2時ごろ、あの“いかにも不吉”な時間帯のことです。でも実際、「なぜそんなに怖がられてるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

「なんか丑三つ時って幽霊が出そうで怖い…」 「夜中に目が覚めて時計を見たら2時半だった。ヤバい?」

こんなふうに思ったことがある人、きっと多いはず。でも安心してください!

そのモヤモヤ、不安、そしてちょっとした好奇心…この記事ですべてスッキリさせちゃいます。

実は「丑三つ時」のイメージには、江戸時代の時刻制度や陰陽道、さらに現代の睡眠科学まで絡み合った、かなり奥深〜い背景があるんです。しかもその怖さには、科学的根拠まであるというから驚き!

この記事では、そんな「丑三つ時」の時間的意味・文化的背景・科学的正体を、ガッツリ・やさしく・具体的にお伝えします。

読めばあなたも、「丑三つ時?ああ、あの文化的に面白いやつね!」と友達に話したくなること間違いなし。

丑三つ時とは?時間帯・意味・由来を徹底解説

「丑三つ時」は、ズバリ 午前2時から2時半まで を指す、日本独自の時刻表現です。でも、ただの「深夜の時間帯」ではありません。その裏には、江戸時代の時刻制度・陰陽道の思想・民間伝承といった、歴史と文化が複雑に絡み合っているんです。

丑三つ時の正確な時間帯と意味

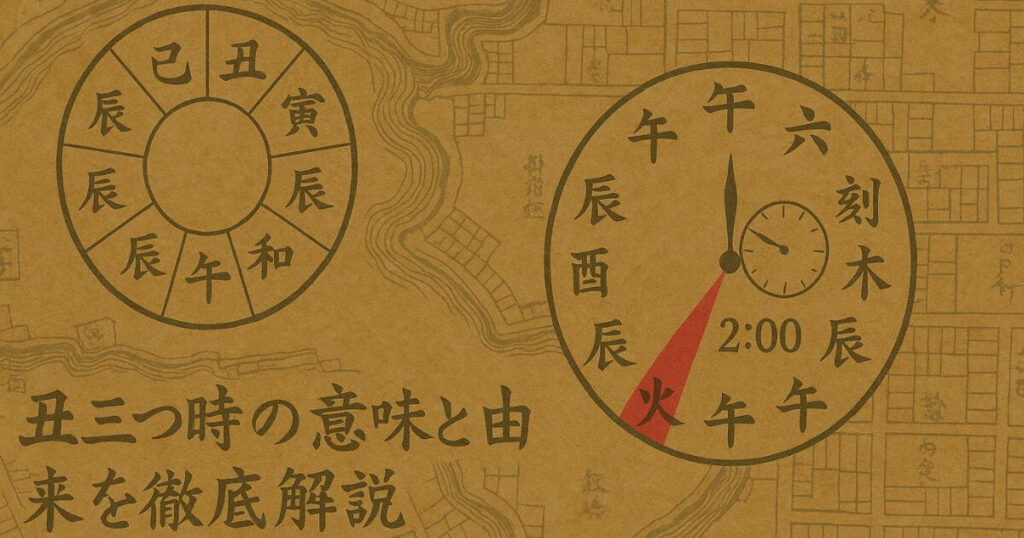

まず、時刻の意味から説明しましょう。「丑三つ時」は、十二支を使って時間を12等分する、江戸時代の「辰刻法(しんこくほう)」が由来です。「丑の刻」とは午前1時〜3時の2時間を指し、その中を30分ごとに一つ時・二つ時・三つ時・四つ時と分けていました。

つまり、「丑三つ時」とは午前2時〜2時半の30分間限定の時間帯なのです。

この言葉は時刻表現にとどまらず、陰陽道では「陰の極み」とされ、最も霊的エネルギーが強まるとされる瞬間。鬼門(北東)とも結びつけられ、「魔が差す時間帯」と恐れられてきました。

「丑三つ」とは?30分刻み表現の由来

先述のとおり、江戸時代は1日を12の「時(とき)」に分け、それぞれ十二支で呼んでいました。その「丑の刻」はさらに四つに区切られ、「一つ時」「二つ時」「三つ時」「四つ時」。三つ時は3番目=午前2時〜2時半を指します。

この制度は今の24時間制とは違い、日の出と日没によって長さが変動していたため、季節によって「丑三つ時」の実際の時間も微妙に変わっていたとか。

丑三つ時が「怖い理由」とその正体

「丑三つ時」と聞くと、ついゾッとしませんか?

その理由は、文化的背景と人間の生理的な反応が見事に重なっているからなんです。

怪談・都市伝説における丑三つ時

この時間帯が「怖い」とされるのは、怪談や都市伝説での演出効果によるところが大きいです。

たとえば、江戸時代から伝わる丑の刻参り。これは、午前2時ごろに、白装束で神社の御神木に五寸釘を打ち込む呪いの儀式。想像するだけで不気味ですよね。

さらに、近年のホラー映画でも丑三つ時は頻出します。

名作『呪怨』や『リング』では、深夜2時過ぎに怪奇現象が起こる描写が多く、「丑三つ時=幽霊が出る時間」というイメージが広まりました。

また、アニメ『鬼滅の刃』では鬼殺隊が夜間に活動しますが、その戦闘時間もまさに「丑三つ時」。これも、夜の闇と恐怖を最大化する演出の一環です。

科学で解明!丑三つ時の不安感の正体

しかし、「丑三つ時が怖い」という感覚は、文化的刷り込みだけではありません。

実は、睡眠科学の観点からも理由があります。

人間の体内時計「概日リズム」では、午前2時前後はコルチゾール(ストレスホルモン)分泌が最も少ない時間とされています。このタイミングで目が覚めると、自律神経が乱れやすく、心拍数が上がり、不安感が増す傾向があるのです。

つまり、「丑三つ時に目が覚めると怖い」と感じるのは、身体が自然に不安を増幅させる時間帯だから。

科学と文化がガッチリ手を組んで、「丑三つ時=怖い」が私たちの心に根付いているんですね。

丑三つ時が「なぜ怖いのか」を理解したあなたへ。具体的に避けるべき13の禁忌行為をまとめた記事はこちら👇

丑三つ時に目が覚める人がすべき3つの対策

「また丑三つ時に目が覚めちゃった…これってヤバいの?」

そう感じているあなた、大丈夫です!原因を知れば、適切な対策でしっかり対処できます。

睡眠改善と心の安心を手に入れる方法

なぜ丑三つ時に目が覚めるのか——その主な理由は身体の生理反応と環境要因です。

まず、生理的要因として、前章でもお伝えした概日リズムの影響があります。午前2時〜3時は、人間のコルチゾール分泌が最低で、自律神経が不安定になりやすいタイミング。そのため、小さな物音や些細な不安でも覚醒しやすいのです。

また、睡眠環境も大きく影響します。 ・部屋の温度が下がる ・外からの物音 ・就寝前のスマホやアルコール

これらが重なると、眠りが浅くなり、「丑三つ時に目が覚める」という現象が起こります。

寝室の環境改善とリラックス法

そこでオススメなのが、寝室環境の見直しです。

- 室温は20〜22℃前後、湿度50%をキープ

- 寝具は通気性の良いものを選ぶ

- 就寝1時間前にはスマホを手放す

- 軽くストレッチや**ハーブティー(カモミールなど)**で心を落ち着ける

このちょっとした工夫だけでも、夜中に目が覚める回数はグンと減ります。

丑三つ時に目覚めた時の正しい対応法

それでも「また目が覚めちゃった!」という場合は、無理に寝ようとせず、一度深呼吸して心拍数を落ち着けましょう。

もし眠れない場合は、5〜10分ほど静かな音楽を聴く、または軽く読書するのもおすすめです。

ポイントは「丑三つ時だから怖い!」と思い込まないこと。

科学的には、単なる体内リズムの谷間でしかありません。

現代カルチャーに息づく丑三つ時文化

「丑三つ時って、江戸時代だけの話じゃないの?」

いえいえ、実は現代のサブカルチャーにも、丑三つ時はしっかり根付いているんです!

丑三つ時を楽しむための知識と体験

まず目立つのが、ホラー映画やアニメでの演出。

丑三つ時は、もはや恐怖演出のゴールデンタイムといっても過言ではありません。

たとえば、日本ホラー映画の金字塔『呪怨』『リング』では、心霊現象が起こるのはほとんどが深夜2時〜3時。観客の「この時間帯って何か起きそう…」という心理を巧みに利用しています。

アニメ・漫画でも、丑三つ時は定番ネタ。

大ヒット作『鬼滅の刃』では、鬼殺隊の活動時間がまさに丑三つ時。これは、鬼が夜に活動するという設定とリンクしており、物語の緊張感を最大限に高めています。

全国各地の「丑三つ時伝承マップ」紹介

さらに、日本各地には「丑三つ時」にまつわる地域伝承が残っています。

これらの伝承は、各地の郷土資料館や観光サイトで紹介されており、現地訪問して体験することも可能。

怪談創作やSNS投稿ネタに使える文化雑学

最近では、SNSでの怪談投稿やYouTubeの都市伝説系コンテンツでも、丑三つ時は大人気のキーワード。

「実は丑三つ時って、江戸時代の時刻制度に由来するんだよ」

「科学的に言うと、午前2時はコルチゾール分泌の谷間なんだって!」

こんな雑学を織り交ぜて投稿すれば、フォロワーから「へぇ〜!」と言われること間違いなし。笑

【まとめ】丑三つ時の正しい知識で不安をなくし、文化を楽しもう

丑三つ時――それは、単なる「怖い時間」ではありません。

江戸時代の時刻制度、陰陽道の思想、そして現代科学までが交差する、実はとっても奥深い時間帯なんです。

「なんとなく不安」「幽霊が出そう」そんな気持ちは、文化的な刷り込みと睡眠リズムの影響が原因でした。でも、知識を持てば不安は解消できます。そして、その知識を活かせば、怪談や映画をもっと楽しめるし、ちょっとした会話ネタにもなります。

この記事を通して、「怖い」ではなく「面白い」と思えるようになってもらえたら嬉しいです。

丑三つ時が「なぜ怖いのか」を理解したあなたへ。具体的に避けるべき13の禁忌行為をまとめた記事はこちら👇